~日本プロ野球試合における「フライボール革命」の有効性の検討~

加藤 真未子, 矢内 利政 《International Journal of Performance Analysis in Sport / 22(3)/2022》

この論文はオープンアクセスとなっています。 https://doi.org/10.1080/24748668.2022.2075302

この論文はオープンアクセスとなっています。 https://doi.org/10.1007/s12283-022-00373-6

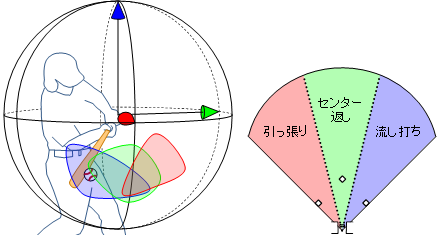

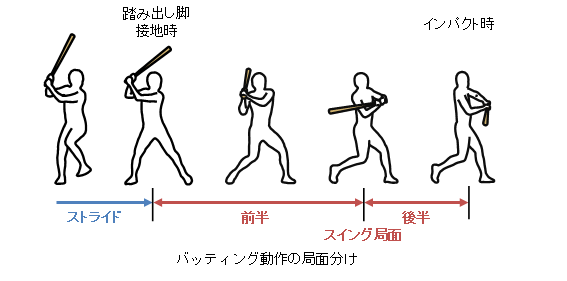

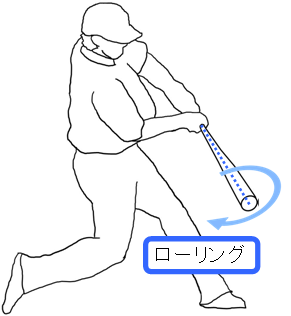

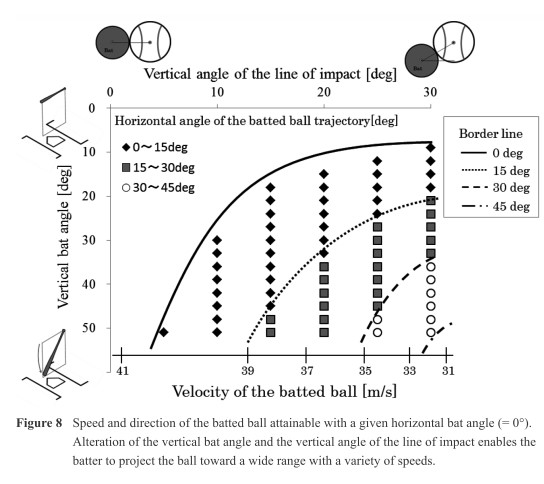

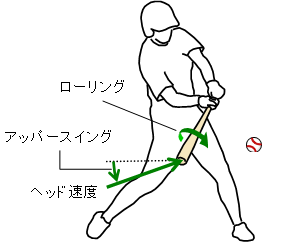

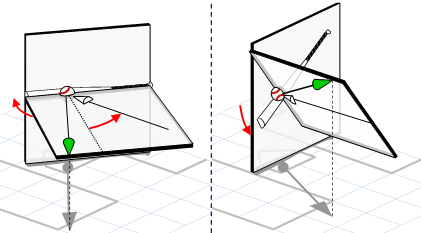

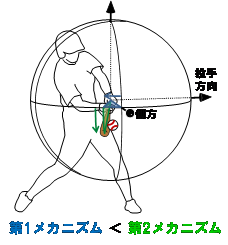

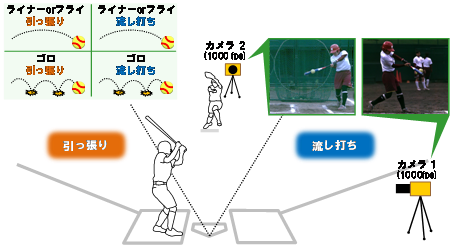

本研究の目的打者が投球を逆方向に打ち返すことができるインパクト状態を決定することである.野球ボールと木製バットの衝突モデルの構築には三次元の有限要素分析を利用し,一連のシミュレーションはバット角度と衝撃線角度を入力変数として行われた. ボールインパクト時のバット水平角およびバット鉛直角をそれぞれ-31~20°と0~51°の範囲内で 3°ずつ,衝撃線角度を5 ~30°の範囲内で 5° ずつ変化させた.各入力変数に対し,打球速度と打球角度が決定された.本シミュレーションモデルは大学生野球選手を対象とした屋外での実打実験データとシミュレーション結果を比較することにより妥当性を検証した..

シミュレーション結果から, 指定された流し打ち方向に最大の打球速度を獲得するには,バット水平角が意図した流し打ち角度の約 60%の角度となるようにインパクト位置を定め,そこでほぼ正面衝突もしくは,衝撃線角度 =5 ~ 10°でインパクトできるようにボールを打撃する必要がある.さらに,衝撃線鉛直角とバット鉛直角が変化すると打球水平角及び打球速度が変化すること,つまり, ある方向へ打球を打ち出す際のバット鉛直角と衝撃線角度はトレードオフの関係にあることが明らかになった.

キーワード:バイオメカニクス,最適化,3 次元解析

Stelios G. Psycharakis & Toshimasa Yanai 《Journal of Sports Sciences / 36 (18)/2018》

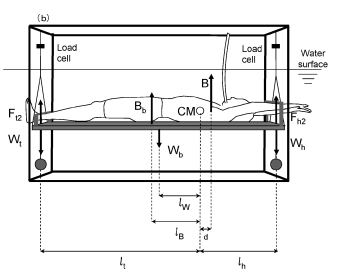

We investigated the rotational effect of buoyant force around the body’s transverse axis, termed buoyant torque, during a 200m front crawl maximal swim. Eleven male swimmers of national or international level participated. One stroke cycle (SC) for each 50m was recorded with two above and four below water cameras. The following variables were analysed: swimming velocity; absolute and normalised buoyant force; minimum, average and maximum buoyant torque; SC and arm recovery times. The average value of buoyant torque was higher in the first 50m (14.2 ± 4.5Nm) than in the following 150m (9.3 ± 4.1Nm~10.9 ± 4.5Nm) and was directed to raise the legs and lower the head throughout the race. The change in its magnitude seemed to be linked to the shorter time spent proportionally in arm recovery (first 50m: 27.6% of SC time; next 150m: 23.3–24.4% of SC time). Most swimmers had periods of the SC where buoyant torque was directed to sink the legs, which accounted to 10% of SC time in the first 50m and about twice this duration in the next 150m. These periods were observed exclusively at some instances when the recovering arm had entered the water while the opposite arm was still underwater.

KEYWORDS: Biomechanics, swimming, flotation, torque, three-dimensional videography

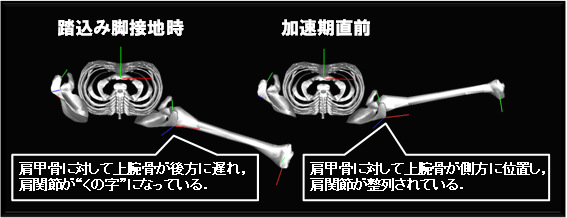

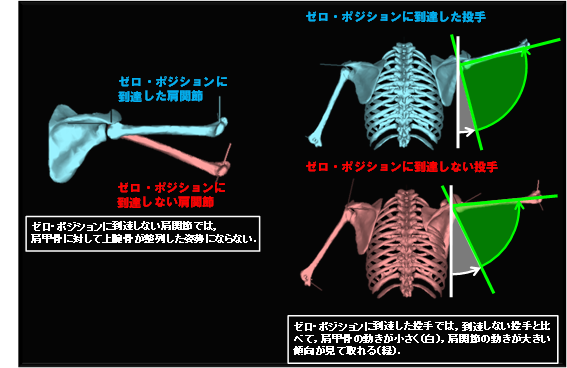

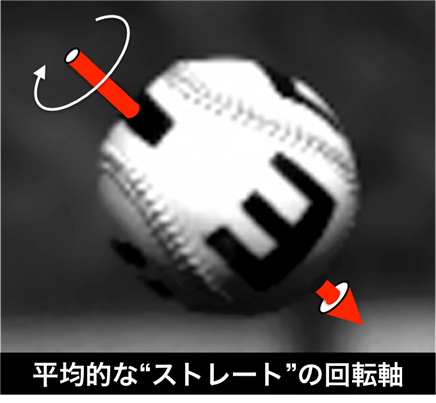

本研究では,エリート野球投手が投じる様々な球種の運動学的特徴を分析し,「いかなる球種も他の球種と同様の運動学的特徴を有さない」という仮説を検証した.

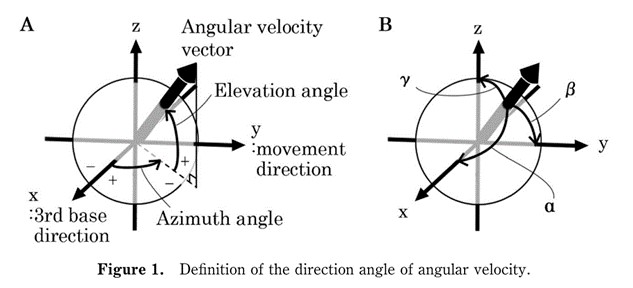

ハイスピードカメラを用いて84名の熟練した野球投手の投じたボールにおける投球直後の軌道を撮影した.各投手には試合や練習で投じるすべての球種を投じさせ,それぞれについて球種を自己申告させた.各投球に対し,球速,回転軸及び回転数という運動学的特徴を算出した.回転軸と回転数は特注の機器で算出し,球速はレーダーガンで測定した.仮説の検証には,一元配置分散分析及び事後検定としてGames-Howellの多重比較を用いた.

総計364球の投球は自己申告により11の球種に分類された.複数の投手が投じた10球種のうち,フォーシーム,スライダー,カーブ,カッターの4球種は他の球種とは異なる独特な運動学的特徴を有していた.(1)チェンジアップとシンカー,(2)フォークとスプリット,(3)ツーシームとシュートそれぞれの球種間ではいかなる運動学的特徴も有意差を示さなかった.したがって,これら3組の球種に関しては帰無仮説が採択された.つまり,よく運動学的に似た球種を投手は異なるものとして分類していた.

変化球と速球を比較すると,以下の3つの分類ができた.(1)球速,回転数が小さく,回転軸が異なる球種,(2)回転数が同程度で,球速,回転軸が異なる球種,(3)球速及び回転軸が同程度で回転数が小さい球種.これらの結果はいくつかの球種における運動学的特徴は指導書等で従来説明されてきた特徴と異なることを明らかにした.

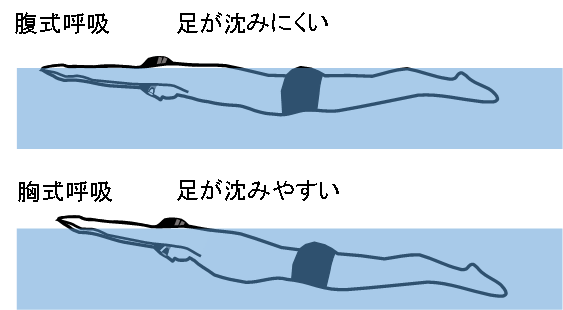

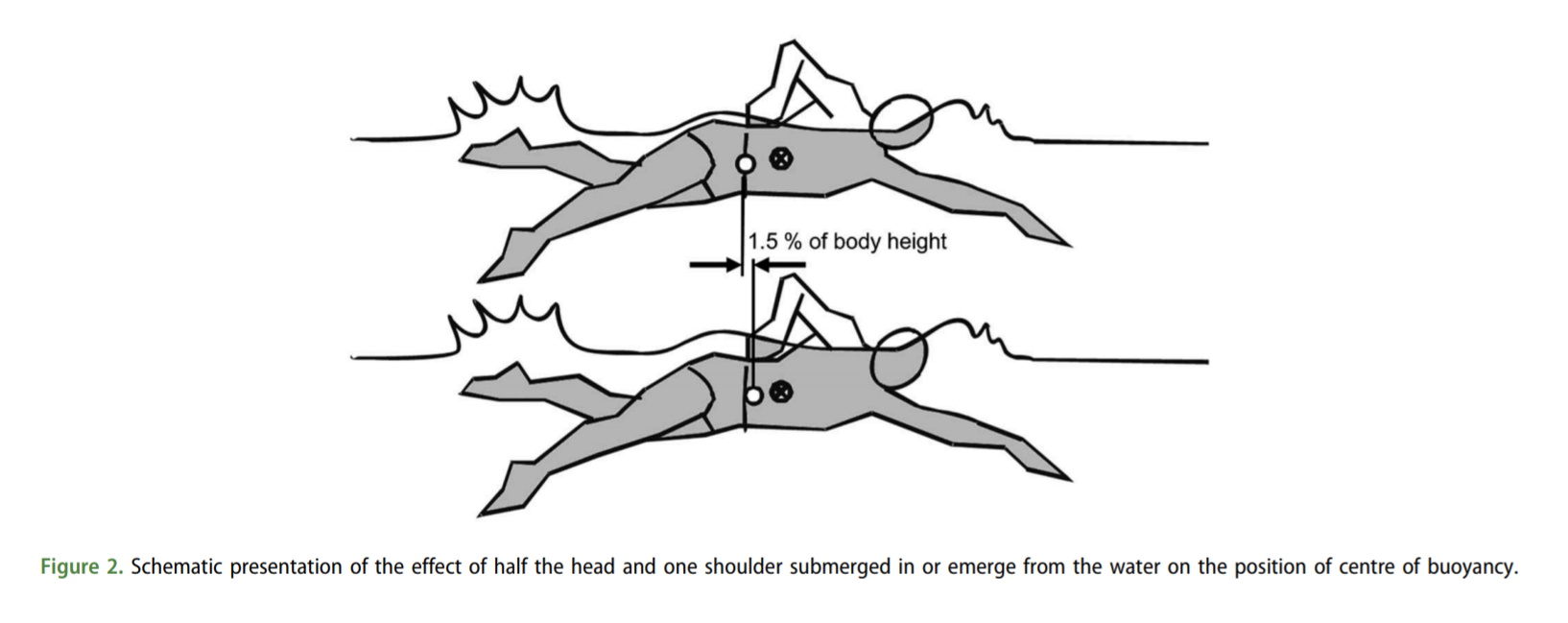

本研究の目的は腹式呼吸をした時,胸式呼吸をした時と比べて浮心位置が重心位置に対してより尾側に位置するという仮説を検証することであった.腹式呼吸と胸式呼吸の技術を有する10名の健常男性を被験者とした.それぞれの呼吸様式の吸入時に対して,重心位置,浮心位置,2心間の距離を経時的データとして求め,呼吸様式間の変化を比較した.浮心・重心ともに吸入により移動し,その距離と方向は呼吸様式により有意に異なった(p<0.01).2心間の距離は腹式呼吸(1.11cm)において胸式呼吸(1.21cm)よりも有意に小さかった(p<0.01).いずれの呼吸様式においても,吸入量に関わらず浮心は重心よりも頭側に位置していた.これらのデータは重心位置に対する浮心位置は腹式呼吸において胸式呼吸よりもより尾側に位置しており,仮説を支持するものとなった.これらの結果は呼吸様式が重心まわりの浮心によるモーメントの大きさに影響をもたらすことを示し,泳者が水面上で水平姿勢を保つ能力に影響をもたらすということを示す.

キーワード クロール泳,腹式呼吸,モーメント